Den meisten dürfte die Amalgamvergiftung in Verbindung mit amalganhaltigen Zahnfüllungen ein Begriff sein. Dabei gibt es noch einige andere Ursachen, die eine derartige Vergiftung herauf beschwören können. Lesen Sie Einzelheiten hierzu, sowie zu geeigneten Behandlungs- und Präventivmaßnahmen im nachstehenden Ratgeber.

Wie entsteht eine Amalgamvergiftung?

Zu einer Amalgamvergiftung kommt es im menschlichen Körper immer dann, wenn amalgamhaltige Schwermetalle in den Organismus gelangen. Diese binden sich gerne an körpereigene Schwefelanteile, wie sie beispielsweise für viele Eiweißgruppen typisch sind. Sind derartige Schwefelbindungen erst einmal in größerem Umfang entstanden, können sie zum einen den Stoffwechsel- und Hormonhaushalt beeinträchtigen, da sie die hierfür notwendigen Eiweißfunktionen blockieren. Zum anderen sind bei einer Amalgamvergiftung auch Einschränkungen anderer Körperfunktionen, wie etwa dem Geschmackssinn denkbar.

Im chemischen Sinne ist Amalgam ist eine Quecksilberverbindung, wobei neben Quecksilber auch andere Schwermetalle in der Verbindung enthalten sein können. Zudem ereignet sich eine Amalgamvergiftung selten sofort, denn unser Körper ist durchaus in der Lage, kleinere Mengen Amalgam bzw. Quecksilber zu verarbeiten und auf natürlichem Wege auszuscheiden. Als gesunder Grenzwert gilt hier eine Menge von 0,005 µg, maximal 0,050 µg Quecksilber pro Kilogramm an Körpergewicht. Besteht eine Quecksilber- bzw. Amalgambelastung jedoch über einen längeren Zeitraum (bspw. durch das Tragen von Amalgamfüllungen), lagern sich nach und nach immer größere Mengen Amalgam im Körper ab, die weit über den besagten Grenzwert hinaus gehen. Beschleunigt wird dieser Vorgang durch etwaige Krankheiten, die das Immunsystem schwächen und den vollständigen Abtransport von körperfremden Stoffen wie Amalgam oder Quecksilber verhindern.

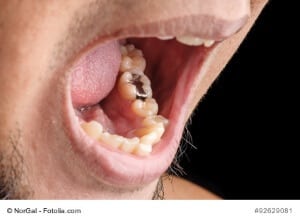

Die wohl häufigste Ursache für eine Amalgamvergiftung sind aus Amalgam bestehende Zahnfüllungen. Wie diese ihre giftigen Inhaltsstoffe an den Körper weitergeben können und was außer Amalgamfüllungen noch als Auslöser für eine entsprechende Intoxikation in Frage kommt, entnehmen Sie bitte der nachstehenden Übersicht:

Abreibung der Amalgamfüllungen: Bei Menschen, die unter insomnischen Schlafstörungen wie Zähneknirschen leiden, löst sich Amalgam oft vorzeitig durch entsprechende Kieferbewegungen aus den Zahnfüllungen. Doch auch normale Kaufvorgänge sorgen dafür, dass sich amalgamhaltige Füllungen durch Reibung abnutzen. Je älter die Zahnfüllung dabei ist, desto größer die Gefahr der Abnutzung und somit die Gefahr einer Intoxikation durch Amalgam.

Zersetzung der Amalgamfüllungen: Säuren, Hitze, aber auch Zucker und bestimmte Inhaltsstoffe von Zahncremes wie Fluorid greifen in hohen Dosen nicht nur die Zähne an. Auch Füllungen können bei Kontakt mit den genannten Stoffen an Substanz einbüßen, wodurch Quecksilber, Amalgam und andere, in den Füllungen enthaltene Schwermetalle freigesetzt werden und sich in erhöhtem Maße im Körper einlagern.

Amalgamvergiftung durch Fischverzehr: Es mag den wenigsten bekannt sein, doch auch Meerestiere können durch ihren hohen Gehalt an Quecksilber für eine Amalgamvergiftung sorgen. Seit langem warnen Umweltschützer vor der steigenden Quecksilberbelastung in den Ozeanen, welche sich durch die unsachgemäße Entsorgung von amalgam- bzw. quecksilberhaltigen Energiesparlampen, Batterien, Kohle-, Erdöl- und Erdgasabfallprodukten nahezu verdreifacht hat. Zum Vergleich: Laut einer WHO-Studie aus dem Jahre 1991 beträgt die täglich aufgenommene Gesamtmenge von Quecksilber und Amalgam durch Zahnfüllungen mindestens 3 µg. In Sachen Fisch und Meeresfrüchte beträgt die Menge bei täglichem Verzehr inzwischen etwa 2,34 µg, also fast genau so viel.

Amalgamvergiftung durch andere Lebensmittel: Neben Fisch und Meeresfrüchten bergen auch andere Nahrungsmittel bei unzureichender Reinigung oder Kultivierung auf quecksilberverseuchten Böden ein hohes Vergiftungsrisiko. Selbst Trinkwasser ist hiervon nicht ausgenommen, insbesondere dann nicht, wenn die Trinkwasserquelle durch amalgam- und quecksilberhaltige Abwässer nahegelegener Chemiefabriken verunreinigt wurde. Im Durchschnitt errechnete die WHO eine potentielle Quecksilberbelastung in verseuchten Lebensmitteln von 0,25 µg. Auch dieser Wert liegt weit über dem gesundheitsschädlichen Grenzwert von 0,050 µg.

Amalgam in der Luft: Mit einer maximalen Quecksilberbelastung von etwa 0,001 µg geht von der Luft bislang die niedrigste Vergiftungsgefahr in Bezug auf Amalgam aus. Allerdings schwanken auch hier, ähnlich wie bei Wasser, die tatsächlichen Werte je nach Standortumgebung. Wer also in der Nähe eines Fabrikschornsteins wohnt, durch den täglich größere Mengen Quecksilber oder Amalgam entweichen, der lebt in Sachen Amalgamvergiftung durch Luftschadstoffe gefährlicher.

Amalgam in Medikamenten: Selbst einige Arzneipräparate beherbergen kleinere Mengen an Amalgam, die bei Überdosierung oder Vorliegen einer Quecksilberallergie zu Vergiftungen führen können. Zu den amalgambelasteten Präparaten zählen unter Anderem Impfstoffe, die Quecksilberethyl und Thiosalizilat enthalten, beziehungsweise damit behandelt wurden. Ferner sind manche Kontaktlinsenflüssigkeiten, Augen- und Nasentropfen gelegentlich mit Amalgam durchsetzt.

Amalgamvergiftung durch Risikoberufe: Besondere Risikogruppen werden in Bezug auf eine mögliche Amalgamvergiftung von Menschen gestellt, die beruflich mit dem Abbau oder der Weiterverarbeitung von Schmermetallen zu tun haben. Dazu gehören neben Bergbauberufen vor allem Fertigungsberufe im Bereich des Metallbaus, sowie der Thermometer- und Lampenherstellung. Die quecksilberhaltigen Laugen und Dämpfe, die hier entstehen, sind nicht selten für schadstoffbedingte Vergiftungen verantwortlich.

Welche Symptome verursacht eine Amalgamvergiftung?

Die Symptome einer Amalgamvergiftung können sehr vielfältig sein und richten sich nicht selten danach, wie weit die Vergiftung bereits fortgeschritten, beziehungsweise durch welche Ursache sie entstanden ist. Eine Vergiftung, die durch Amalgamfüllungen verursacht wurde, macht sich beispielsweise zunächst durch Zahn- und Kieferschmerzen bemerkbar. Im späteren Verlauf können aber auch Geschmacksstörungen, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und allgemeine Müdigkeit hinzu kommen. Alles in Allem kommen bei einer Intoxikation durch Amalgam folgende Beschwerden in Betracht:

- allgemeine Abgeschlagenheit und Erschöpfung

- allgemeine Infektanfälligkeit

- Benommenheit und Desorientiertheit

- bitterer oder metallischer Geschmack im Mund

- Druckgefühle im Kopf oder Bauch

- Herzrhythmusstörungen

- kognitive, motorische und olfaktorische Beeinträchtigungen

- Kopf-, Magen-, Glieder- und Gelenkschmerzen

- Kopf-, Magen-, Gelenk- und Muskelkrämpfe

- Schlaf- und Durchschlafprobleme

- Schwindelgefühle und Übelkeit

- Verdauungs- und Sehprobleme

- Verlangsamung der Atmung und Herztätigkeit

- versteifte, verspannte oder zittrige Glieder

Behandlung bei Amalgamvergiftung

Sofern Schwermetallquellen wie Amalgamfüllungen im Körper befindlich sind, liegt der erste Schritt der Behandlung darin, die Quelle der Vergiftung zu entfernen. Danach ist eine umfangreiche Entgiftung des Körpers wichtig. Diese kann bei einer Amalgamvergiftung anhand verschiedener Methoden erfolgen:

Entgiftung nach Daunderer: Sollten amalgamhaltige Füllungen für die Amalgamvergiftung verantwortlich sein, wenden Zahnärzte meist die Entgiftung nach Daunderer an. Hierbei wird zunächst mittels detaillierter Diagnostik (z.B. Röntgen, Kernspin, Allergiediagnostik und Speicheltests) das Ausmaß der Amalgamvergiftung festgestellt. Anschließend führt der behandelnde Arzt eine ganzheitliche Kiefersanierung durch, bei der im ersten Schritt die Amalgamfüllungen selbst, im zweiten und dritten Schritt dann auch vergiftete Zahn- und Knochenanteile entfernt werden. Nach der Sanierung müssen die Wunden künstlich mit Antibiotika-Tamponaden offen gehalten werden, um eine vollständige Ausleitung der Schwermetallrückstände zu gewährleisten.

Ausleitung nach Cutler: Die Ausleitung von Amalgam nach der Cutler-Methode bietet sich ebenfalls bei Vergiftungen aufgrund von Amalgamfüllungen an. Sie beginnt frühestens 4 Tage nach der Entfernung der Füllungen und erfolgt durch die Verabreichung der Entgiftungspräparate Dimercaptobernsteinsäure (DMSA) und/oder Dimercaptopropansulfonsäure (DMPS). Insgesamt dauert eine Entgiftungseinheit bei der Ausleitung nach Cutler mindestens 3, maximal 14 Tage, wobei der Vorgang nach einer Pause von gleicher Dauer über 3 Monate lang wiederholt werden kann, bis der im Urin nachweisbare Anteil an ausgeschiedenem Quecksilber um mindestens 80 Prozent gefallen ist.

Ausleitung nach Klinghardt: Eine pflanzliche Alternative zu der Ausleitung nach Daunderer, die auch bei Vergiftungen Anwendung findet, die nicht durch Amalgamfüllungen entstanden sind, ist die Ausleitungsmethode nach Klinghardt. Hier werden statt DMSA und DMPS rein biologische Produkte verwendet, um die Amalgamvergiftung zu beheben. Gängig sind in der ersten Ausleitungsphase Präparate aus Mikroalgen (Chlorella), sowie Bärlauchtinktur. In der zweiten Phase der Ausleitung kommt dann auch Koriander zum Einsatz, der speziell zur Hirnentgiftung dient. Während Bärlauch und Koriander die Schwermetalle aus ihren Körperdepots lösen, nehmen die Mikroalgen die gelösten Substanzen auf und transportieren sie über den Verdauungsapparat aus dem Körper. Auch bei dieser Ausleitungsstrategie sind regelmäßige Dosierungspausen wichtig, damit sich der Organismus zwischen den einzelnen Ausleitungsphasen ausreichend erholen kann.

weitere Maßnahmen zur Behandlung einer Amalgamvergiftung: Eine Ausleitung bzw. Entgiftung ist bei einer Amalgamvergiftung auch mittels Natriumthiosulfat, Rizinusöl, organisches Germanium, sowie Hafer- und Weizenkleie denkbar. Selbst Entgiftungspflaster und Heilfasten durch Rohkost können die Intoxikation abschwächen. Ob besagte Maßnahmen aber zur vollständigen Neutralisierung der Amalgamvergiftung ausreichen kann nur ein Arzt entscheiden. Eine besondere Geheimwaffe, die bereits bei Strahlungsopfern aus Tschernobyl erfolgreich angewandt wurde, ist zudem das vulkanische Urmineral Zeolith. Hierbei handelt es sich um monomere, kolloidale Kieselsäure, die Schwermetallrückstände zuverlässig aufnimmt, über den extrazellulären Stoffwechsel zunächst ins Blut und später in den Verdauungstrakt weiter leitet. Eine Ausscheidung der giftigen Stoffe ist dann problemlos möglich.

Amalgamvergiftung – Wann zum Arzt?

Ein ‚Wann‘ gibt es im Falle einer Amalgamvergiftung nicht. Sobald Sie mehrere der oben genannten Symptome an sich feststellen und aufgrund entsprechender Sachlage, etwa dem Vorhandensein von Amalgamfüllungen, dem Verzehr von Meerestieren unbekannter Herkunft, oder einer besonderen Amalgam- oder Quecksilberbelastung im beruflichen bzw. privaten Umfeld, der Verdacht auf eine Amalgamvergiftung nahe liegt, ist ohne Ausnahme sofort ein Arzt aufzusuchen. Jedwede Verzögerung könnte zu bleibenden Gesundheitsschäden führen, weshalb Vermutungen hier auf keinen Fall dem Zufall überlassen werden dürfen!

Amalgamvergiftung vorbeugen – so gelingt’s

- Um einer Vergiftung durch Amalgam vorzubeugen können Sie einiges tun. Allen voran ist es die Vermeidung amalgamhaltiger Füllungen, welche heutzutage ohnehin nur noch selten in Gebrauch sind. Da entsprechende Meldungen über Vergiftungsfälle die meisten Zahnärzte dazu bewogen haben, anstatt auf Amalgam- auf Keramikfüllungen zu setzen, sollten auch Sie diesem Beispiel folgen und Zahnfüllungen aus Quecksilber bzw. unreinen Schwermetallen grundsätzlich ablehnen, wenn Sie einer Amalgamvergiftung vorsorglich entgegenwirken möchten.

- Was das Vergiftungsrisiko durch Nahrungsmittelbestandteile angeht, so ist es ratsam, nur Lebensmittel aus kontrolliertem Anbau zu verwenden. Insbesondere Fisch mit unbekannter Herkunft sollte niemals auf dem Teller landen, denn hier könnte neben einer Amalgamvergiftung auch eine Fischvergiftung drohen. Des Weiteren ist zur Vorbeugung einer Amalgamvergiftung nur Wasser mit nachgewiesener Trinkqualität zu verzehren.

- Beim Arbeiten mit Schwermetallen empfehlen wir zur Prävention einer Amalgamvergiftung einen ausreichenden Mund- bzw. Körperschutz. Das Einatmen quecksilberhaltiger Gase, wie auch der dauerhafte Hautkontakt mit entsprechenden Substanzen sorgt schneller für eine Vergiftung als Sie denken. In diesem Zusammenhang sind auch Umgebungen mit hoher Schadstoffbelastung in der Luft so gut es geht zu meiden.

- Überprüfen Sie Medikamente stets auf ihre genauen Inhaltsstoffe und fragen Sie falls notwendig auch beim Arzt oder in der Apotheke nach. Eine Überdosierung der Präparate ist niemals ratsam, da ansonsten nicht nur eine Amalgamvergiftung, sondern auch das vermehrte Auftreten von Nebenwirkungen droht.

Fazit

Die möglichen Ursachen für eine Amalgamvergiftung sind komplexer als es nach Meinung vieler den Anschein hat. Dabei kommen neben amalgam- bzw. schwermetallhaltigen Zahnfüllungen auch Umwelt- und Ernährungseinflüsse, sowie Medikamente und Arbeitsbedingungen als Auslöser der Vergiftung in Frage. Sich ausreichend über Inhalts- und Schadstoffe zu informieren ist diesbezüglich die beste Prävention. Doch auch das Ernstnehmen etwaiger Symptome ist wichtig, damit im Falle des Falles schnell eine Entgiftung und Ausleitung entsprechender Giftdepots vorgenommen werden kann.